introduction

以前、用地仕入業務について記事に書きました。高収益化が狙える不動産をライバルとの競争に打ち勝ちながらの用地取得の業務プロセスを書いた記事でした。

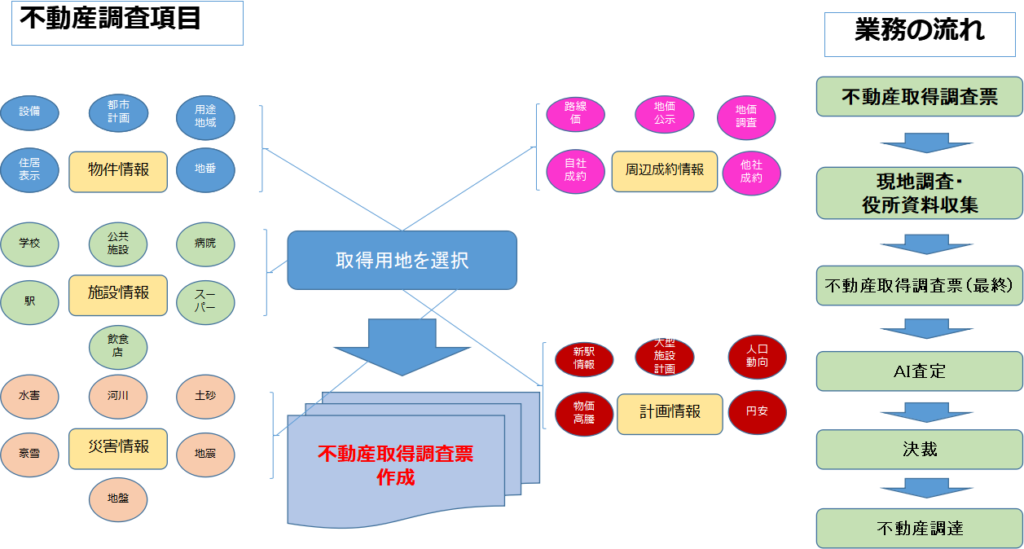

不動産を取得する際は物件情報や施設情報等の基礎情報を元に収益シミュレーションをまとめた、不動産取得調査票を作成します。

あらかじめ、不動産取得調査票として定められた項目を登録した上で最近ではAIでスコアリングした上で経営判断を仰ぎます。

今回は実際の不動産会社が実施する不動産調査方法と基本情報取得に利用できるオープンデータについて記事を書いていきます。

不動産取得調査票を作成するための不動産調査は手間と時間ががかかるね。

更に人によって利用する基づき資料も異なる場合もあり、数値が変わってしまうのは困りますね。

属人化は極力避けたいですね。

今は物件情報や地価情報など、多くの部分をオープンデータで情報を収集できますよ。

基づき情報の取得ルールを決めておけば、属人化を防ぐことが出来ますね。

本記事で紹介しますのでぜひ、ご参考にしてみて下さい。

PR「不動産購入」でやるべきこととは!?

初めて不動産購入をしようと決めてる人の中には、正直何から手をつけたら良いのかお困りの方も多いのではないでしょうか?

初めてなので分からないことがあるのは当然です。

また一般の方が何個も不動産を所有する機会はそれほど多くないため、できる限り無駄がなく納得のいく形で購入したいですよね。

そこで今回は、初めての不動産を購入する際に

役立つ情報をご紹介していきます。

最低限抑えておきたいポイント3選

①相場の把握

不動産はその時のニーズによって値段が変動します。

値段はその都度変化するため、目安となる相場を事前に調べておくことがポイントです。

相場の把握に便利なのが、「ウチノカチ」というサイトです。

「ウチノカチ」ではマンション、住宅、土地および賃貸物件の価格相場・推移、家賃相場・推移が一目で分かるようになっています。

さらに公的認証制度「プライバシーマーク」を保有する不動産査定会社と提携しているなど、安心してご利用いただけるサービスとなっています。

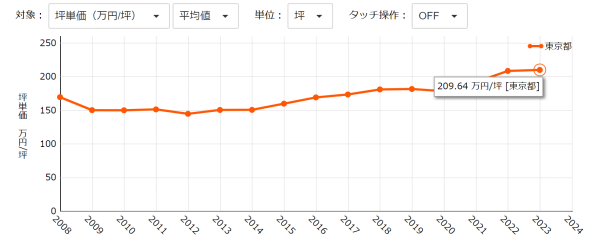

こちらは東京都の中古一戸建ての価格相場動向を表したグラフです。

このグラフから、価格推移・動向が把握できます。

一定期間の中・長期スパンで比較して、参考にするのがポイントと言えます。

コロナ禍で一時期は少し下落したものの、近年はまた上昇してきています。

また築年数・土地面積などを入力するだけで、簡単に価格を算出できるツールもございます。

②調査

不動産で失敗しないためにも、事前の調査は絶対に欠かせません。

こちらでは調査すべき項目をまとめてみました。

| 現地調査 | 登記簿や地図では確認できないことも多いため、実際に足を運んで確認することが大切です。現地調査は建築時の近隣住民とのトラブル回避にも繋がるため、重要な調査の一つでもあります。 |

| 土地調査 | 土地の地盤・地質を調べておくと、将来的に改築等を行う際にリスクを軽減できます。土地の平均値を知っておくと、予算に合った土地が探しやすくなります。 |

| 権利関係調査 | 物件の所有者や利害関係者を明確にしておくと、いざ売却する際に起こるトラブルを事前に回避できます。 |

| 建築物調査 | 耐震性や老朽化などを調べておくことで、リフォーム価格にかかる費用を把握することができます。 |

| 市場調査 | 住みやすい場所ほど価格は高い傾向があるため、物件周辺の施設について把握しておくと便利です。 |

最低限これらを把握しておけば、理想の物件が見つけやすいでしょう。

また将来的に起こりうるリスクを回避することにも繋がるため、調査は手を抜かないようにすることが大切です。

とはいっても、日本全国に足を運ぶことは難しいですよね。

そこで便利なのが、「トチノカチ」です。

「トチノカチ」とは、全国47,424地点の土地価格情報を提供している無料のウェブサイトです。

いきなり気になるエリアに行くのではなく、事前に地価や変動が分かれば購入する・しないかを判断しやすくなるのではないでしょうか?

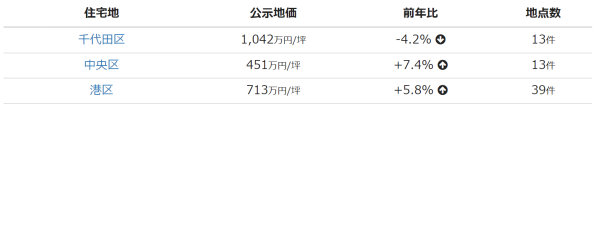

例えば東京都の場合、

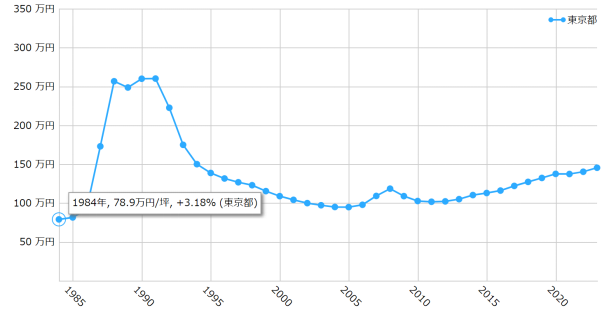

こちらのグラフでは、公示地価の推移・動向が分かります。

中・長期スパンで見た時の価格変更を客観的に判断できますし、上昇トレンド、または下落トレンドのどちらなのかも判断しやすくなっています。

またこのようにエリア別に公示地価を調べることも可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

初めて不動産を購入する時は、分からないことが多いです。

現代では「ウチノカチ」「トチノカチ」といった便利なサービスも普及しているので、是非これらのサービスを活用して納得のいく不動産購入を目指しましょう。

不動産に関する知識を事前に少しでも多く把握することで、よりスピーディーに理想の住まいを手に入れられるかもしれません。

もちろんビジネスとしても、効率を高めることができます。

不動産調査方法

不動産用地の仕入れにあたっては、不動産調査が欠かせません。

不動産調査には、以下のような方法があります。

①現地調査

現地に足を運び、物件周辺の地形や交通アクセス、コンビニ、スーパーなどの周辺施設などを調査します。

また、建物や敷地内の施設なども確認することで、不動産の実態を把握することができます。

②土地調査

土地の地盤や地質を調べることで、将来的な建物の設置や改装などの際のリスクを把握することができます。

土地調査会社などに基本調査を委託して、現地確認を行うプロセスとなります。

③権利関係調査

物件の所有権や貸借権、抵当権などの権利関係を調べることで、将来的な問題を事前に予防することができます。

不動産登記情報の取得については下記記事をご参照ください。

④建築物調査

建物の耐震性や老朽化状況を調べることで、将来的な修繕や改装の必要性や費用を把握することができます。

⑤市場調査

物件周辺の市場動向や需要予測などを調べることで、将来的な需要や競争状況を予測することができます。

それでは次の章で具体的な調査プロセスを見ていきましょう。

不動産用地仕入調査プロセス

不動産の調査項目としては大項目として

①物件情報

②施設情報

③災害情報

④周辺成約情報

⑤計画情報

の5種類あります。

オープンデータとして入手可能なデータも多数ありますので確認していきましょう。

不動産取得調査票を作成プロセスを下記にまとめました。

①物件情報

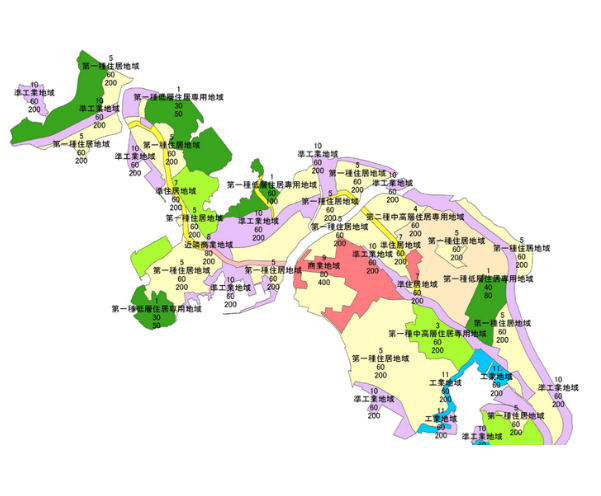

例えば都市計画データについては都道府県、自治体のWebサイトを検索して見てください。

出典:名古屋市の都市計画情報提供サービス

http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/index.asp?dtp=dtp

用途地域、高度地区、防災・準防火地域、都市計画道路・都市計画公園等様々な都市計画情報を参照することが出来ます。

用途地域データは国土交通省のサイトで全国の情報を見ることが出来ます。

出典:国土交通省の国土数値情報ダウンロードサイト

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A29-v2_1.html

私の記事でも紹介していますので詳細は下記をご覧ください。

地番データは法務省の登記所備付地図で閲覧することが可能です。

住居表示はGoogleマップで、地番は法務省の登記所備付地図で閲覧することが可能です。

私のブログでも記事を書いていますので詳細は下記をご覧ください。

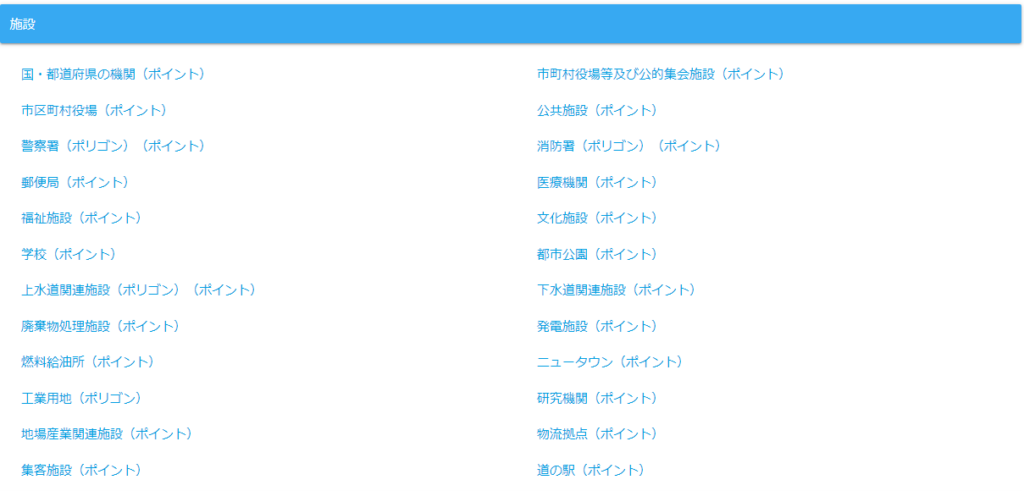

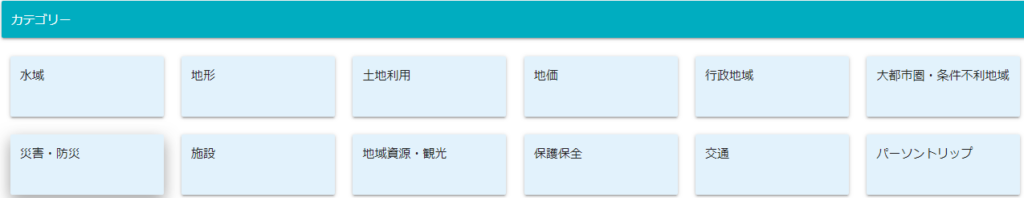

②施設情報

施設情報は前述の国土交通省の国土数値情報ダウンロードサービスが充実しています。

出典:国土数値情報ダウンロードサービス

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

国はオープンデータに力を入れており、利用できる情報がかなり、増えてきています。

国勢調査のデータをオープンデータとして利用できる政府統計の窓(estat)も必見のサイトです。

出典:政府統計の総合窓口

私のブログでも記事を書いていますので詳細は下記を参照ください。

各種統計データがありますので自分の業務用途に合わせてご利用できます。

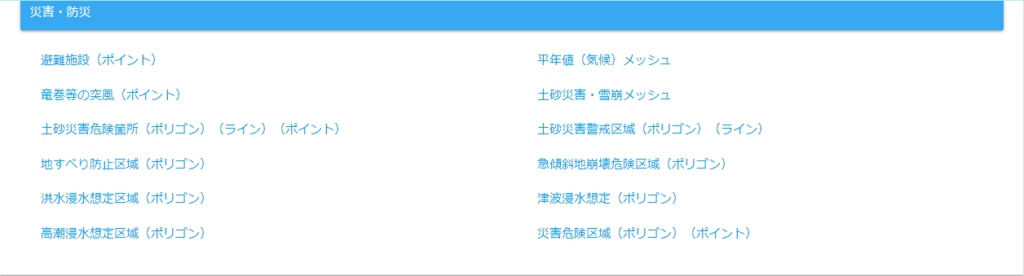

災害情報

災害・防災情報も国土数値情報ダウンロードサービスで情報を取得することが出来ます。

出典:国土数値情報ダウンロードサービス https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

これらのデータはGISアプリケーションを利用して使うことになります。

ご利用に関しては下記記事をご参考にお願いします。

周辺成約情報

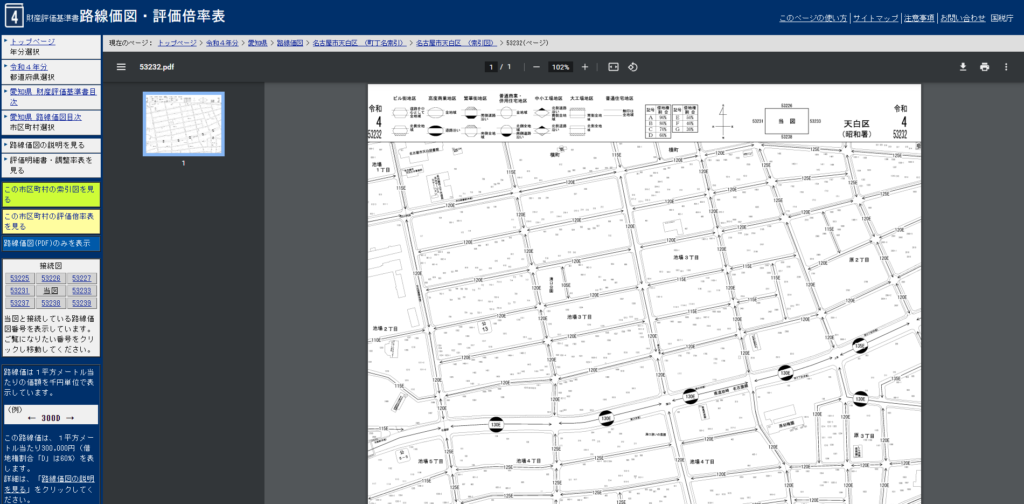

路線価(相続税路線価)

相続税路線価については国税庁のホームページから最新を含めて過去7年分の相続税路線価を閲覧することが出来ます。

出典元:国税庁HP https://www.rosenka.nta.go.jp/

図単位でURLリンクができ、クリック一つでダイレクトで閲覧表示できるのは嬉しい機能です。

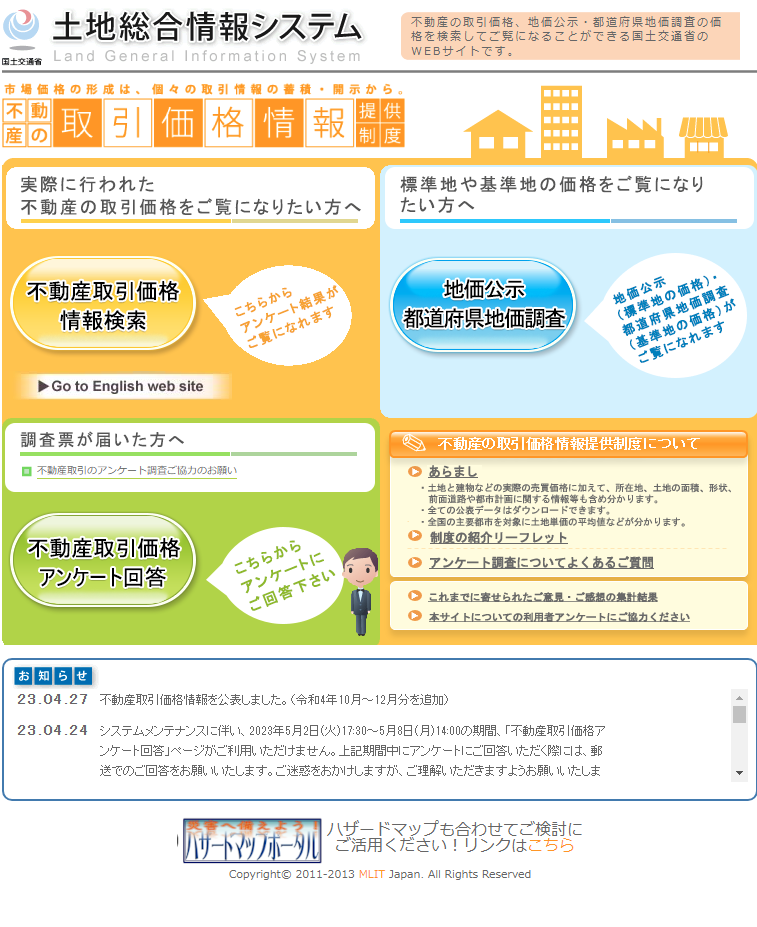

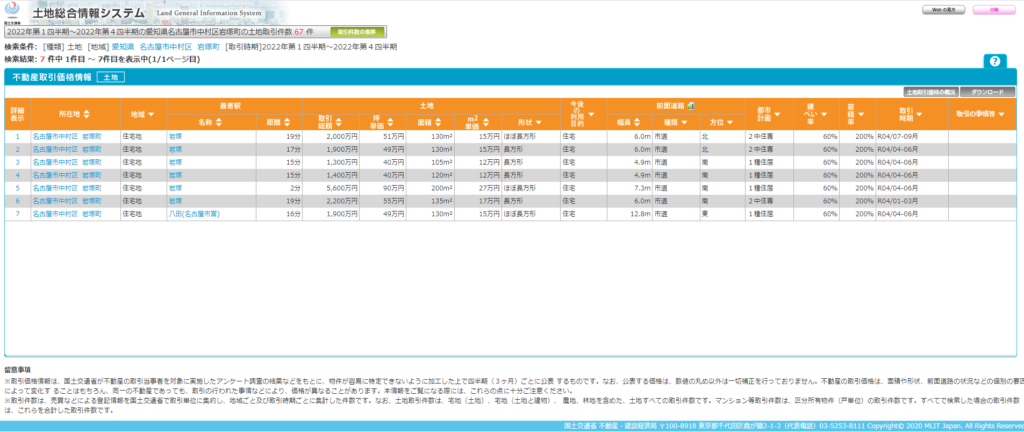

地価公示・地価調査・不動産取引価格

出典元:国土交通省 土地総合情報システム https://www.land.mlit.go.jp/webland/

国土交通省の土地総合情報システムのWEBサイトでは地価公示・地価調査価格のみならず、不動産取引価格も確認することが出来ます。

出典元:国土交通省 土地総合情報システム

計画情報

各都道府県や自治体のウェブサイトには、都市計画に関する情報が提供されていることがあります。ウェブサイトを検索して、都市計画や土地利用に関するセクションを探してみてください。

まとめ

近年では不動産の査定にAIを活用することは、一般的になってきています。AIを使うことで、査定をより正確かつ迅速に行うことができます。

具体的には、AIを使って以下のようなことができます。

①類似物件の価格を比較する

AIを使って、売却物件と似た条件の物件の価格をデータベースから検索し、それらの価格を比較することができます。

②不動産市場の動向を分析する

AIを使って、不動産市場の動向を分析し、売却物件の地域や物件タイプに応じた市場価格の変動を予測することができます。

③物件の特徴を分析する

AIを使って、物件の特徴(部屋数、広さ、設備など)を分析し、それらの特徴に基づいて価格を推定することができます。

④購買履歴データから販売戦略を立てる

AIを使って、顧客の購買履歴データを分析し、顧客のニーズや好みに応じた販売戦略を立てることができます。

これらの方法を組み合わせることで、より正確な査定が可能になります。ただし、AIはデータに基づいて判断を下すため、データの正確性やデータベースの充実度に依存することがあります。また、AIは人間の感覚や判断力を完全に置き換えるものではないため、査定結果は常に人間の専門家の意見を踏まえた上で確認する必要があります。

AIは今後もますます進化し、より高度な機能を持つようになると予想されています。現在でもAIは非常に有用であり、様々な分野で活躍していますが、以下に示すように、今後の進化によってAIがますます使い物になることが期待されています。

今回は不動産用地仕入れを行う際の不動産調査手法についての記事でした。

不動産価格を決める上での基本情報を収集をした上でAIを活用するプロセスは属人的な判断の介入を防ぐことができ、収益性判断の精度と決裁スピードを向上させ、効率的なビジネス展開を高めることが期待できます。